科技小院扎根积石山:黄土塬上结出“振兴果”

8月2日,中国乡村发展基金会副秘书长王鹏、苹果公司代表一行前往积石山,调研由苹果公司通过中国乡村发展基金会支持、甘肃农业大学生命科学技术学院牵头建设的“甘肃临夏马铃薯科技小院”和“甘肃积石山农业生物技术科技小院”。

马铃薯产业:科技赋能,老品种焕发新生

8月初的积石山,暑气正浓。走进积石山县安集镇安家湾村,连片的马铃薯田里,粉白相间的花朵点缀在翠绿的叶片间,地下的薯块正在悄然生长。这片蓬勃的生机,是甘肃临夏马铃薯科技小院深耕黄土塬的成果,也承载着村民对丰收的期盼。

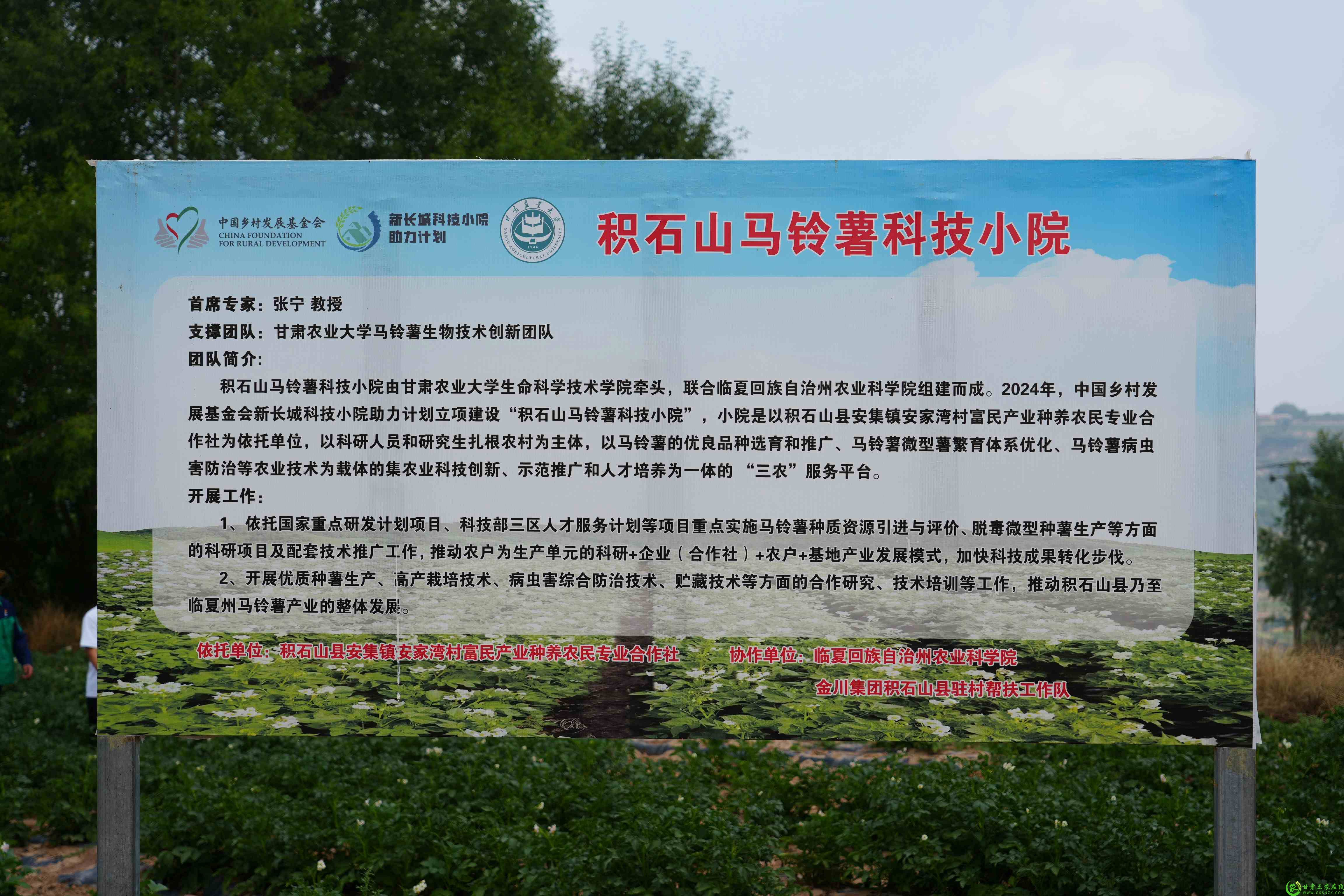

积石山高寒干旱,产业结构单一,2024年,由甘肃农业大学生命科学技术学院牵头,联合临夏州农业科学院组建的“甘肃临夏马铃薯科技小院”落地,以安家湾村富民产业种养农民专业合作社为依托,苹果公司通过中国乡村发展基金会提供支持,聚焦马铃薯产业痛点,开启“科研+合作社+农户+基地”的发展模式。

“我们选择助力积石山建设科技小院,核心就是瞄准当地产业痛点,让科技真正成为乡村发展的‘金钥匙’。”王鹏介绍,基金会聚焦“产业造血”,支持甘肃农业大学在学生培养、课题研究上持续发力,期望借助高效科技破解当地农业生产难题,提升马铃薯种植水平与产量,用科技改善乡村百姓生活。

“科技小院要打通科研成果转化‘最后一公里’。”甘肃农业大学副校长、省马铃薯产业技术体系首席专家司怀军表示,团队让科研人员、研究生扎根农村,围绕优良品种选育、微型薯繁育、病虫害防治等开展工作,把论文写在田间地头。

“科技小院是甘肃农大置身欠发达地区乡村振兴产业第一线的重要载体,通过‘零服务、零时差、零门槛、零费用’的‘四零行动’,让当地产业在农大科技成果转化中产生更好经济效益。”甘肃省临夏回族自治州农业科学院院长、国家马铃薯产业技术体系临夏综合试验站站长李建国介绍,科技小院主要通过育种、引种和高效栽培三种形式,为当地产业发展提供坚实科技支撑,助力其迈向更广阔的前景。

2025年3月至6月,张宁教授团队多次开展培训,从土壤肥力、高产栽培到纳米肥、微生物菌肥使用,手把手教科学种植。驻点研究生赵晓斌、侯乐乐等人全年驻村超90天,在试验田试种新品种、测试新肥料,随时为村民答疑解惑。“我们既是科研员,也是‘田间医生’,就是要让技术真正落地。”赵晓斌说。

科技小院入驻后,带来“甘农薯19号”优良新品种,从脱毒苗组培入手,在温室繁育原原种,再推广原种和良种,生产商品薯,实现“优良种薯”迭代升级。同时,科技小院重点引进了“临薯18号”“陇薯10号”等优良新品种并示范推广,为马铃薯产业提质增效注入强劲科技动力。如今,看着盛花期的马铃薯田,金川集团驻积石山县安集镇安家湾村第一书记兼工作队队长王兴全满脸笑意。他直言,小院带来的先进种植技术,给增产增收筑牢了技术保障。专家和研究生把马铃薯种植“诀窍”送到田间地头,手把手教村民科学施肥、防治病虫害,让马铃薯产量、品质双提升,乡亲们的种植信心更足了。

中药材产业:技术护航,黄土塬上生“药香”

积石山县寨子沟乡尕马家村的黄芪田,褐色籽荚挂满植株,轻轻一碰便簌簌作响,这丰收的序曲,源自甘肃积石山农业生物技术科技小院的技术赋能。

“甘肃积石山农业生物技术科技小院”是由甘肃农业大学牵头,以青丰中药材种植专业合作社为依托,聚焦尕马家村、团结村的黄芪、当归等中药材,通过技术升级助力产业提质。首席专家马琦、董妙音带领团队,结合当地气候与种植模式,量身定制种植方案。

2025年上半年,中药材科技小院开展培训8次,覆盖合作社代表、种植大户等。1月,团队联合专家讲解黄芪适应性与药用成分检测;2月,国家中药材产业技术体系专家栗孟飞讲授当归、黄芪提质增效技术,30余人参训;3月至6月,团队深入田间,指导解决黄芪种质退化、连作障碍等问题,示范科学浸种、合理密植技术。

此外,团队还通过分区对比试验筛选适宜菌肥,推广自主培育的当归苗,筛选抗抽薹品种,用实践教会农户“科学种药”。7月,“科技赋能中药农业”暑期实践活动进一步扩大技术影响,相关工作获5次媒体报道。

目前,小院已完成9600株当归苗抗抽薹品种筛选,为后续种植积累数据。下一步,团队计划在9月至11月开展中药材采收、测产及有效成分测定,整理数据形成报告,为下一年度方案优化提供依据。

在科技支撑下,尕马家村的黄芪结籽饱满,当归育苗规范有序,中药材产量与品质显著提升。从种质提纯到田间管理,从肥料筛选到采收指导,科技小院让传统药材种植迈向“规范化”“高效化”,昔日的黄土塬长出了“致富草”,为乡村振兴再添新动能。

从马铃薯田的“金疙瘩”到黄芪荚的“致富籽”,科技小院正以点带面激活积石山农业发展“一池春水”。黄土塬上,科技之笔正书写着产业兴旺、农民富足的乡村振兴新篇章。

编辑:谢小刚