瓜州县盐碱耕地上的“三色交响”

七月的河西走廊热浪灼人,瓜州县广袤的盐碱耕地上却涌动着生命的律动。从重度盐碱耕地的银白棉海,到中度盐碱耕地的青纱玉米阵,再到轻度盐碱耕地的多彩试验田,一幅“盐碱耕地生金”的壮美画卷正徐徐展开。

重度盐碱耕地:银白棉海绽芳华

瓜州县耕地面积92.69万亩,现存盐碱耕地总面积达76.46万亩,占总耕地面积的82%,其中重度盐碱耕地6.53万亩。今年瓜州县实施重度盐碱耕地综合治理利用面积1049亩,具体分布在广至藏族乡新堡村938亩、河东镇双泉村111亩。

广至藏族乡新堡村,这个2008年从九甸峡库区移民搬迁而来的村落,曾因新开垦土地的重度盐碱化而陷入困境。土壤板结严重,农作物难以扎根,产量极低,村民们的生活一度困苦不堪。“以前这片地,种啥都难有好收成,看着就让人心焦。”村党支部书记陈兴林回忆起过去,眼中仍有一丝无奈。

然而,2025年瓜州县盐碱耕地综合治理利用试点项目的落地,为这片土地带来了转机。通过修建排碱渠、实施土壤改良工程,结合“耐盐碱棉花品种+春灌压碱+增施生物有机肥+微生物菌剂+滴灌控盐”的综合治理方案,这片曾经的“不毛之地”开始焕发生机。

如今,走进新堡村的棉田,只见棉株整齐排列,株高普遍达到85至90厘米,最高的甚至超过了1米。棉花正处于花铃期,白色、粉色的小花竞相绽放,有的已经长出了饱满的花苞,预示着即将到来的吐丝期。农户们说,打杈是为了抑制植株徒长,让养分集中供应给花铃,从而提高产量。“今年的棉花长势明显比往年好,我们对丰收充满信心。”一位农户擦着额头的汗水,脸上洋溢着笑容。

中度盐碱耕地:青纱帐里听丰年

在岷县村的中度盐碱耕地,大片的玉米长势旺盛,粗壮的秸秆上已经结出了玉米棒。微风拂过,玉米叶沙沙作响,仿佛在演奏着丰收的序曲。“以前这片地盐碱重,种玉米产量很低。今年通过改良,玉米的生长情况明显变好,看来丰收在望了。”当地一位村民兴奋地说。

今年,瓜州县实施中度盐碱耕地综合治理利用面积3009亩,具体分布在广至藏族乡新堡村、岷县村和布隆吉乡九下村。

据了解,岷县村的中度盐碱耕地采用了深耕深松、拉沙压碱、增施有机肥等改良措施,同时结合“测土配方施肥+滴灌+水肥一体化”技术,有效改善了土壤结构,提高了土壤的保水保肥能力。如今,这里的玉米株高挺拔,叶色翠绿,结棒丰硕,预计产量将较往年大幅提升。

轻度盐碱耕地:多彩试验绘新篇

瓜州县耕地均为水浇地,盐碱化问题较为突出。今年瓜州县实施轻度盐碱耕地综合治理利用面积6658亩,分布在广至藏族乡岷县村、新堡村,布隆吉乡九下村,河东镇双泉村,涉及3个镇4个行政村。

布隆吉乡的轻度盐碱耕地宛如农业科研的“调色盘”。4个甜菜品种、7个苜蓿品种、2个油菜品种、2个黄豆品种、12个玉米品种、6个甜高粱品种在试验田里整齐排列,瓜州县农技人员穿梭于田间,仔细观察着每一株作物的生长状况,认真记录着各项数据。“我们要通过这些试验,筛选出最适合在轻度盐碱耕地生长的作物品种,探索出一套高效的种植模式。”农技人员介绍道。

在试验田的一角,几株甜高粱长势格外喜人。它们的茎秆粗壮,叶片宽大,在微风中轻轻摇曳。甜高粱具有较强的耐盐碱能力,而且用途广泛,可以作为饲料、酿酒原料等。如果试验成功,将为当地农民增加一条增收的途径。

科技赋能:盐碱耕地里刨“真金”

在核心示范区内,300亩试验试点研究区里开展着包括盐碱耕地品种筛选、有机肥对比对照实验等9项试验,其中65亩的试验田更是成为盐碱耕地治理技术的“孵化器”。

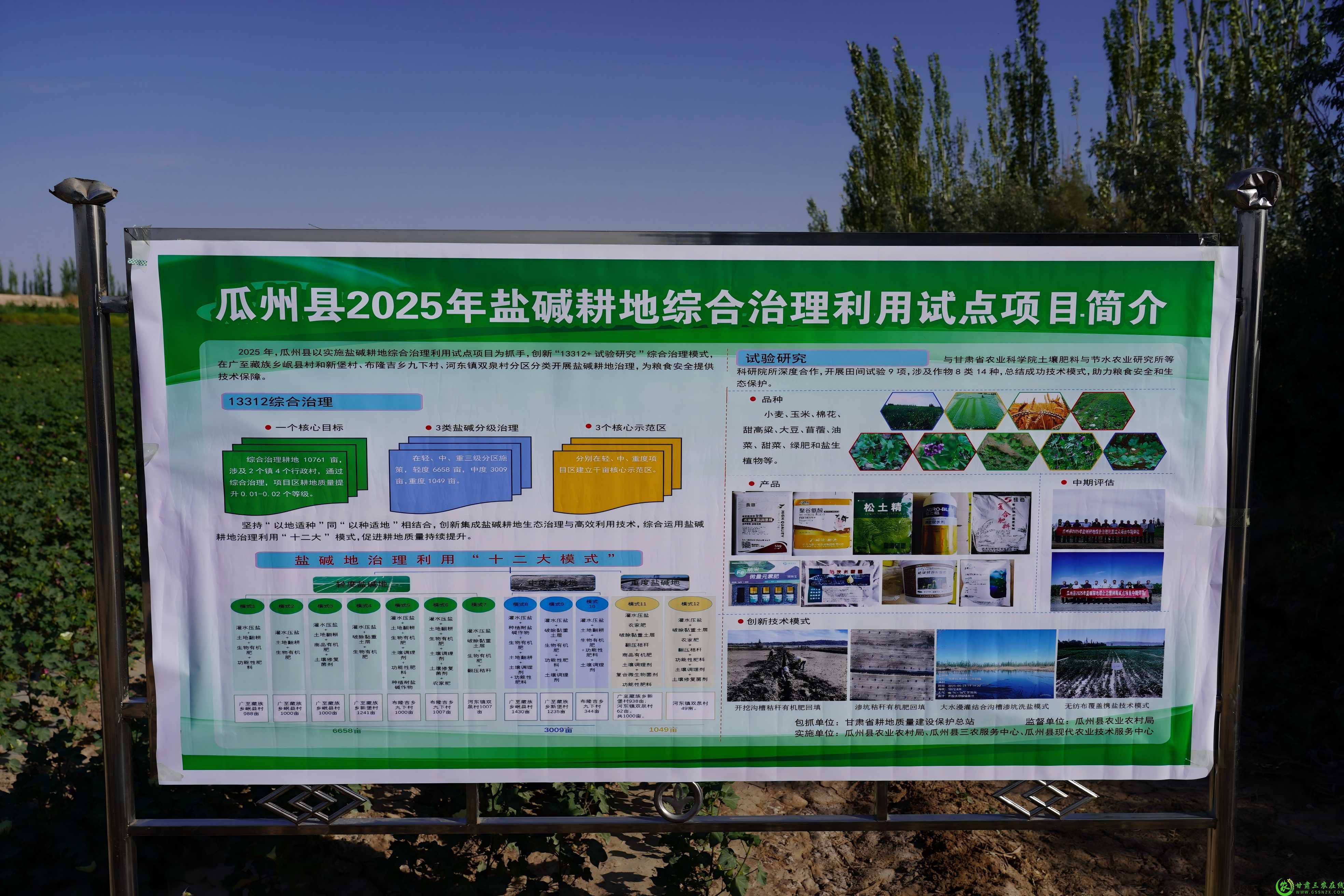

瓜州县现代农业技术服务中心高级农艺师王乐光介绍:“针对我县盐碱耕地改良工作,2025年实施的盐碱耕地综合治理利用项目投资1000万元,综合治理面积达到10716亩。主要开展了多种试验研究,包括不同灌溉水量对作物的影响、不同土壤调理剂对作物的影响,以及耐盐碱作物的种植、开挖坑槽、机质回填对作物生长的影响等。”

据了解,下一步,瓜州县将进一步加强田间管理,严格按照项目要求做好记载监测,为盐碱耕地综合治理利用总结提炼可复制、可推广的技术经验模式。

从曾经寸草难生的盐碱滩,到如今作物蓬勃生长的希望田野,瓜州县2025年盐碱耕地综合治理利用试点项目正稳步推进。它承载着当地农民对美好生活的向往,也为农业发展和乡村振兴开辟了新的道路。未来,随着项目的持续推进和技术的不断创新,这片盐碱耕地必将绽放出更加绚烂的光彩,绘就更加壮美的农业新“丰”景。

编辑:谢小刚