分类施策治盐碱 敦煌万亩耕地变 “粮仓”

七月的敦煌,戈壁滩热浪翻滚,却掩不住田间地头涌动的勃勃生机。在郭家堡镇梁家堡村与转渠口镇定西村的万亩盐碱耕地上,曾经泛着白花花盐霜的贫瘠土地,如今正上演着一场“化盐为金”的生态奇迹。通过2025年盐碱耕地综合治理利用试点项目的系统推进,敦煌以科学试验为笔,以技术创新为墨,在轻、中、重三类盐碱耕地上勾勒出“有盐无害”的现代农业新图景。

轻度盐碱耕地:科技赋能催生“丰产密码”

在梁家堡村3093.44亩轻度盐碱耕地上,30亩棉花试验田如绿毯般镶嵌在阡陌之间。新陆早64号、石农1号等5个抗草棉品种采用机采棉水肥一体化种植,叶片下已结出饱满棉桃,棉株间距精准到厘米级,展现出机械化种植的严谨。“你看这棉花,出苗率从往年的70%提升到95%,根本看不到缺苗断垄!”敦煌市农业农村局项目副股长杨乃伟蹲在田边,指尖轻抚油亮的棉叶,“我们采用‘灌水压盐+农家肥+微生物菌剂+土壤调理剂’组合拳,就像给土壤做了一次‘深度理疗’。”

在18亩向日葵试验田里,三瑞9号、JK601等中杆抗倒伏品种在微风中颔首,宽窄行种植模式让阳光与空气在田间自由穿梭。敦煌市农业技术推广中心耕建股股长、高级农艺师贺生兵正记录着花盘直径与茎秆高度:“这些数据将直接决定最优种植密度,为大面积推广提供依据。”不远处的玉米试验田,铁研919、沃玉3号等品种长势齐整,枝叶舒展。

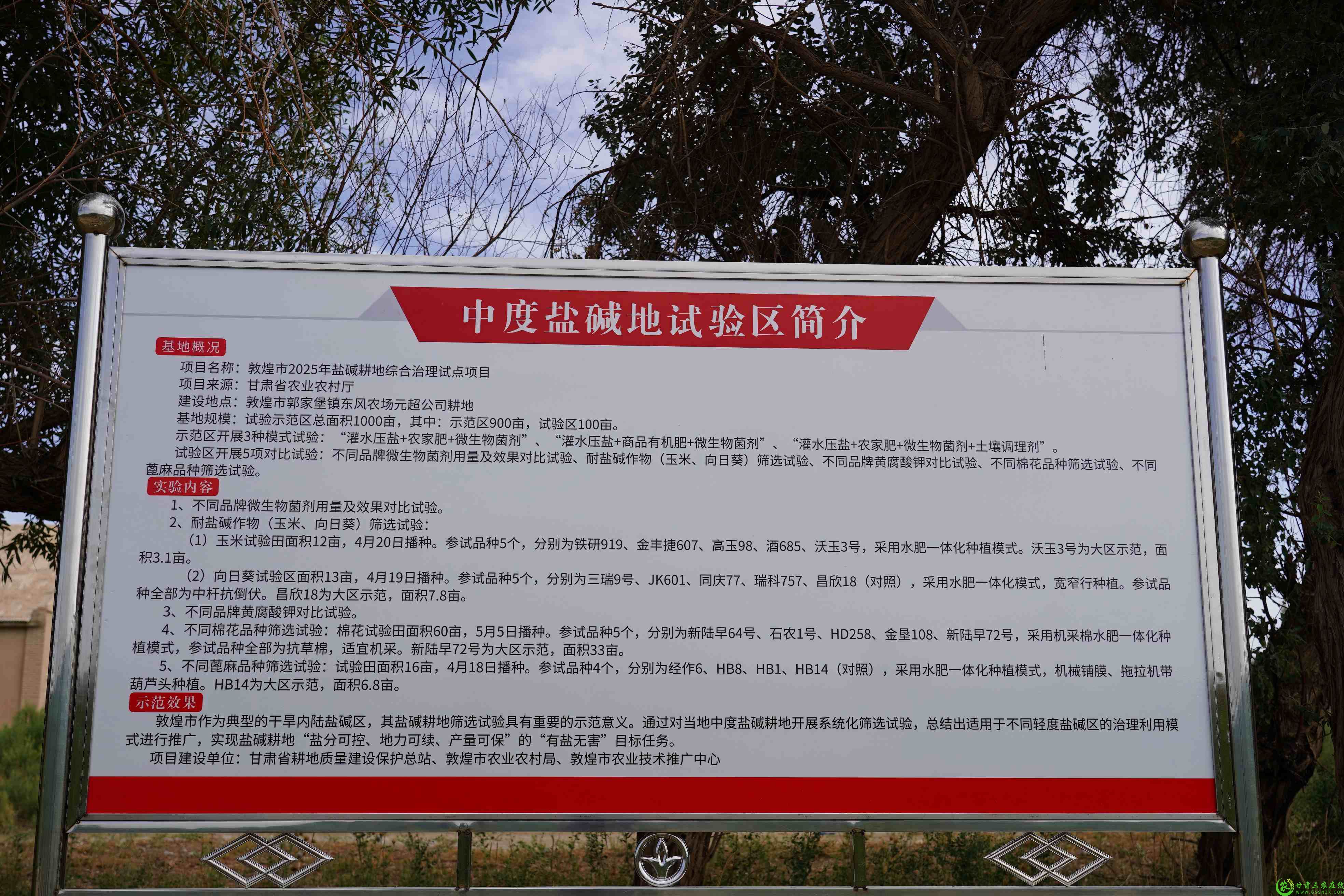

中度盐碱耕地:多元试验探索“盐地生金”

今年,敦煌市2025年盐碱耕地综合治理利用试点项目实施中度盐碱耕地治理面积5628.87亩。示范区主要采用“灌水压盐+土地翻耕+农家肥+微生物菌剂”“灌水压盐+商品有机肥+微生物菌剂”“灌水压盐+农家肥+微生物菌剂+土壤调理剂”三类治理模式。郭家堡镇梁家堡村1000亩中度盐碱耕地治理试验区则采用“灌水压盐+农家肥+微生物菌剂+商品有机肥+耐盐碱作物种植”的集成模式。

在100亩试验研究区内,5组对比试验同步推进。科研人员在这里集中开展不同品牌微生物菌剂用量及效果对比、耐盐碱作物(玉米、向日葵)筛选、不同品牌黄腐酸钾对比、棉花与蓖麻品种筛选等试验,用科学数据破解治理难题。更令人惊喜的是,通过“灌水压盐+商品有机肥”组合治理的地块,土壤全盐含量从1.2‰降至0.8‰,达到轻度盐碱标准。

目前,中度盐碱耕地治理试验区内棉花、向日葵、蓖麻等耐盐碱作物长势喜人,尽显丰收气象。

重度盐碱耕地:技术攻坚破解“出苗困局”

转渠口镇定西村八组的60亩重度盐碱试验田,曾是农户心头的“老大难”。往年种植棉花时,85%的出苗率和频繁的缺苗断垄让农户苦不堪言。如今,抗盐碱棉花新品种“陇抗1号”与“新陆早64号”整齐排列,叶片浓绿厚实,根系深深扎入改良后的土壤。

这里采用“灌水压盐+农家肥+微生物菌剂+土壤调理剂”的阶梯式治理方案。贺生兵介绍道:“近年来,敦煌市围绕盐碱耕地综合治理改良,采取了以下几个技术措施:一是大力推广灌水洗盐,在农田冬季或春季实施一次冬灌或春灌,以降低盐分危害;二是大力提倡增施农家肥,通过提高土壤肥力,减轻盐碱危害;三是结合高标准农田建设,大力推广水肥一体化技术。”

敦煌市已完成1327.69亩重度盐碱耕地的综合治理工作。在转渠口镇定西村的重度盐碱试验田内,开展了抗盐碱棉花品种筛选、蓖麻品种筛选及不同耐盐碱作物筛选等8项关键试验。通过水肥一体化精准管理技术的应用,目前试验区内作物长势良好。接下来,技术团队将持续跟踪不同治理模式下的土壤pH值变化情况及作物产量表现。

从“试验田”到“聚宝盆”的蝶变

这场万亩盐碱耕地的“逆袭”,背后是一套精密的科技组合拳。敦煌市农业农村局副局长邱学介绍说:“我们通过分区分类施策科学治理,如今万亩盐碱耕地上各类耐盐碱作物长势旺盛,下一步,我们将继续做好相关试验,进一步探索如何更好地协调灌水压盐与施肥、微生物菌剂使用之间的关系,加强与科研院校的合作,邀请专家进行技术指导,不断完善治理技术体系。及时总结不同盐碱区的治理利用模式和经验,形成可推广的“敦煌方案”为更多盐碱耕地的治理提供参考。”

据悉,5月18日,在北京举办的盐碱地综合利用协作网2025年工作启动会上,敦煌作为西北盐碱耕地典型代表县市参会并作交流发言,因其盐碱耕地综合治理技术措施的落实和综合利用技术应用成效显著,被授予“中国农业大学首批盐碱地综合利用示范基地”,其“分类施策、科技集成、生态循环”的治理模式,正在向西北干旱区辐射。

七月的敦煌,试验田里的作物沙沙作响,仿佛奏响大地的欢歌。从轻度盐碱耕地的“丰产密码”,到中度盐碱耕地的“多元试验”,再到重度盐碱耕地的“技术攻坚”,这片土地正以科学技术为支撑,以创新实践为动力,持续推进盐碱耕地综合治理工作。在这片充满希望的土地上,盐碱耕地正逐渐褪去荒芜的外衣,变身成为绿意盎然的“希望田”,为当地农业的可持续发展注入新的活力,绘就一幅“盐碱退、粮棉兴”的壮美画卷。

编辑:谢小刚