甘肃全产业链协同发力 探索地膜科学使用回收新路径

4月17日,农业农村部农业生态与资源保护总站在民勤县召开地膜科学使用回收技术培训班。培训中,来自全国各地的与会代表通过现场观摩与交流,深入了解了甘肃在地膜科学使用回收领域的经验和成果。这些经验的分享,对提升各省地膜治理水平、推动农业绿色转型具有重要意义,也为农业生态保护与可持续发展探索了有效路径。

近年来,甘肃坚持把地膜科学使用回收工作作为推动农业绿色发展、促进乡村生态振兴的重要抓手,立足农业生产对地膜覆盖技术依赖程度高、覆盖面积广、覆膜作物种类多的省情实际,按照“法规引领规范、行政监管推动、产品源头防控、政府扶持引导、企业市场运作、技术支撑保障”的工作思路,持续深入推进废旧地膜回收利用,取得了显著成效。2024年全省共回收废旧农膜21.15万吨,回收率达85.7%,连续8年保持在80%以上。

推广加厚高强度地膜,筑牢源头防控防线

走进甘肃邦德实业有限公司加厚高强度地膜生产车间,16条全自动化智能农膜生产线有序运转。“这就是我们的‘绿洲源’牌高强度地膜,拉力强、耐老化,畅销西北各省。”企业负责人李玉德自豪地介绍着。从原材料采购到产品出厂,全程严格把控质量,企业年产能达3.6万吨,年生产加厚高强度地膜2万吨,涉及18类产品,拥有发明、实用新型专利85项。

近年来,该企业引进高效智能化生产设备,并对原有设备进行升级改造,通过“机器换人”,实现“集中上料—自动断膜—自动换管—自动卸卷”,提高生产效能,日产量从60吨跃升至100吨。

在民勤县三雷镇万亩辣椒种植基地,崭新铺设的黑色地膜宛如五线谱,在广袤大地上向着远方无尽绵延。讲解员热情地说道:“咱这10000亩地,用的都是0.015毫米加厚高强度地膜,搭配膜下滴灌水肥一体化技术,节水30%以上,肥料利用率提高10%以上,还能让辣椒增产10%呢!”说着,她指向不远处正在覆膜的农机,“而且,从耕、种到管、收,全程机械化,效率大大提高。”种植户李大哥笑着说:“我家种了几亩地,以前用普通地膜,破损多还不好回收。现在这加厚地膜,耐用多了,回收也方便。政府还有补贴,算下来成本没增加多少,但是产量和收入都上去了,咱老百姓打心眼里高兴!像膜下滴灌,以前浇水施肥费工夫,现在可省心多了,水和肥都能精准给到辣椒根上,效果特别好。”

农膜通常分为棚膜和地膜两大类,我国于2018年发布实施的地膜生产标准规定,农用地膜标称厚度不得小于0.01毫米。许多农膜生产经销企业为降低投入成本,生产厚度小于0.01毫米的超薄地膜。农膜越薄,越容易破碎,人工捡拾清理或机械回收的难度就越大,导致农膜回收率越低。因此,甘肃全面推广0.015毫米加厚高强度地膜和全生物降解地膜,从源头上破解传统地膜易破损、难回收的技术痛点,配套机械化残膜回收设备,回收处置率可达90%以上,能有效降低地膜残留污染风险。目前,加厚高强度地膜推广面积从2022年的927万亩将增加到2025年的近1700万亩。

据了解,从2022年起,甘肃省承担实施了中央财政地膜科学使用回收试点项目,通过政策宣传和技术指导,在适宜区域、适宜作物上推广应用加厚高强度地膜和全生物降解地膜,推动实现地膜生产、销售、使用和回收全过程有效管理,提升全省农膜残留污染防治水平。”

健全回收链条,构建全民参与闭环体系

在三雷镇三新村废旧农膜机械回收现场,1FMJ—150型升运链式残膜捡拾机成为焦点。伴随着机器的轰鸣声,它在田间灵活穿梭,所过之处,残膜被迅速拾起。“这机器每小时能捡拾残膜8 - 12亩,是人工工效的10倍以上,而且能全量揭膜、自动卸膜,膜杂分离干净!”技术人员大声介绍着。据悉,该机具是针对河西灌区农田废旧农膜机械化回收需求设计的轻简化、高性能农机装备,每台市场售价3万元左右,财政补贴0.96万元,且被列入农机研发制造推广应用一体化试点项目,将有力推动地膜回收机械化。

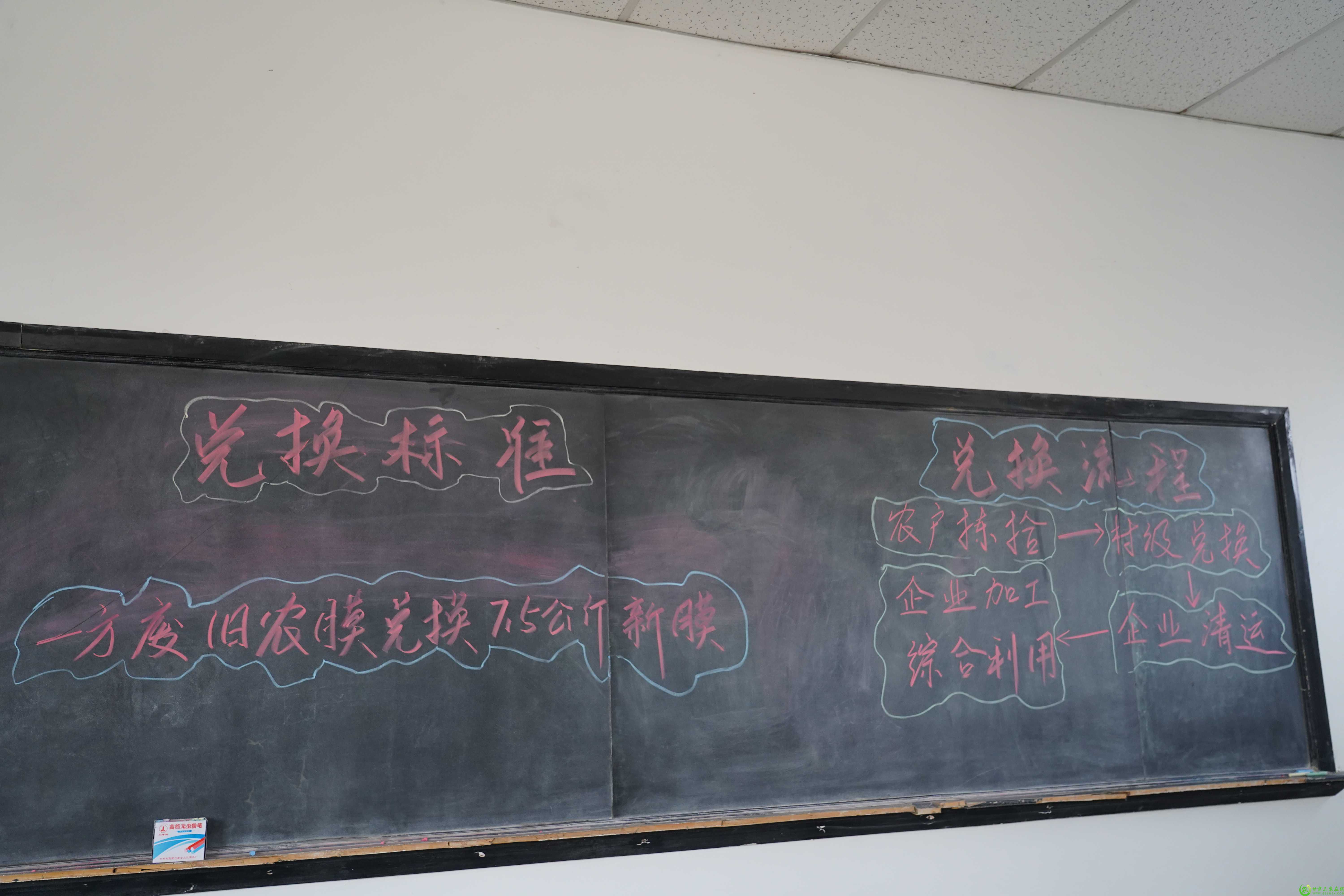

在三雷镇三新村废旧农膜回收网点,小小的网点内,整齐堆放着回收的废旧农膜。工作人员介绍:“三新村废旧农膜回收网点辐射带动周边3个村,年回收废旧农膜1000方以上。我们遵循‘十有标准’建网点,推行‘以旧换新’,1方废旧地膜能换7.5公斤新膜,大伙积极性可高了!”

三新村村企联动保运转。村上确定公益性共管共享人员负责废旧农膜回收的组织协调,包镇回收企业履行回收责任,定期上门兑换、清运,形成了“农户捡拾一以旧换新一定期转运”的工作闭环,实现了废旧农膜日产月清、及时转运。建立机制固长效。村“两委”将废旧农膜回收纳入村规民约,引导群众形成行动自觉。推行环境卫生大扫除制度,全域开展废旧农膜清理整治,形成了全员参与、全民共治的良好格局。

在民勤县,当地依托废旧农膜回收利用示范县建设项目,培育了12家废旧农膜回收利用企业,建成镇级专业化回收网点32个、村级简易回收网点220个,构建起县、镇、村三级回收网络体系。县里支持企业加大废膜加工研发力度,延伸产业链条,建成多种生产线,走出了一条废膜及时回收、资源循环利用、环境健康清洁的绿色生态发展之路。

在培训班上,甘肃省农业生态与资源保护技术推广总站站长何伟以《构建“五链融合”体系 打造地膜回收利用新标杆》为题作典型交流发言时表示,我省在农户捡拾、网点回收、企业加工三个环节上下功夫。捡拾环节,通过“以旧换新”、现金收购、积分兑换等地膜“有偿回收”措施,充分调动农民捡拾积极性和主动性,引导形成“按时揭膜、按规交膜”的生产习惯,捡拾清理农田废旧地膜已经成为我省广大农民群众的自觉行动。

回收环节,依托省级财政农业生态环境保护补助资金,通过“以奖代补”方式,对全省68个县区废旧农膜回收加工企业、网点进行扶持,按照区域覆盖、布局合理、收集方便的原则,目前全省建有废旧农膜回收利用企业133家,回收网点1671个,实现了主要覆膜乡镇网点全覆盖,构建起了“县有加工企业、乡有回收网点、村有堆放场所”的三级回收利用体系。加工环节,对享受省级专项资金扶持的企业和网点,实行包片回收责任制,要求应收尽收,初步建立了废旧地膜从捡拾到回收再到加工利用的市场化运作模式。

延伸价值链条,实现地膜 “变废为宝”

踏入甘肃邦德实业有限公司废旧农膜清洗造粒车间,一派繁忙有序的景象映入眼帘。企业负责人王陆边走边介绍:“2023年我们投入1300万元建成这条生产线,年加工废旧农膜26000多方,年产再生塑料颗粒2100多吨,实现产值800余万元。”与会代表沿着生产线参观,从分选、破碎到清洗、脱水、造粒,亲眼见证废旧农膜如何一步步变成再生塑料颗粒。“杂质去除率达98%以上,再生颗粒纯度达95%以上,而且还配套了废水循环利用系统,真是一举多得!”

兰州金土地塑料制品有限公司作为深耕地膜产品研发与应用试验的企业,也受邀分享了技术创新与实践经验,为推动地膜产业技术升级提供了新思路。

生产环节,公司生产线高效运转,持续产出高标准、易回收的农膜产品。产品投入使用后,公司积极开展旧膜回收或兑换业务,已在多地布局 68 家回收站点,2022 年废旧农膜回收总量高达 1.7 万吨。回收的废旧农膜,会统一运输至公司的废膜加工基地,依托自主研发的全自动加工生产线,每日可处理废旧农膜 150 吨。

技术创新上,公司从农膜生产源头着手,通过技术革新提升农膜抗老化性能,并采用除静电工艺,使回收农膜清洗除杂更便捷。经处理二次加工得到的再生塑料颗粒,塑化性良好,广泛应用于塑料容器、塑料管材、塑料包装等再生塑料产品生产,成功打造“生产-回收-加工-再生产”的完整产业链闭环。

目前,甘肃废旧农膜资源化利用方式主要有两种:一是像兰州金土地公司一样,将回收的废旧农膜粉碎、清洗后,通过热融、挤出生产再生塑料颗粒,利用再生塑料颗粒进行深加工,生产PE管材、塑料容器、滴灌带等;二是将回收的废旧农膜直接粉碎,混合一定比例的矿渣加工生产下水井圈、井盖等再生产品。

此外,甘肃借助抖音、快手等新媒体及电视、融媒体等传统媒介,大力宣传地膜科学使用回收政策,对种植大户、回收企业和网点人员开展专业化培训。榆中县、古浪县、山丹县、秦州区等多地组织召开地膜科学使用回收工作推进会、培训班,部署任务、解读政策,推动地膜科学使用回收理念深入人心。

地膜污染防治关系着农业绿色发展和乡村振兴大局。甘肃的实践为全国地膜污染治理提供了可借鉴的模式,随着各地共同努力,农田“白色污染” 困局有望逐步破解,农业绿色发展之路将越走越宽。下一步,甘肃将以此次培训班为契机,认真学习兄弟省市先进经验,进一步补短板、强弱项,着力在扩大地膜科学使用范围、创新减量替代和高效回收技术、探索智能化监管平台、扶持地膜回收加工企业做大做强上探路子、求突破,为打赢农业面源污染治理攻坚战贡献甘肃力量。

编辑:谢小刚